|

2008年6月6日(金) 晴れ むう父さん&むう母さん

| 06:20自宅発→06:45長久保バス停→08:00〜09:40羽田空港→11:35〜12:00鹿児島空港→13:42〜47野間神社駐車場→13:57第一展望台→14:10第二展望台→14:16〜30野間岳山頂→14:38笠沙石門→14:58展望広場→15:05片浦登山口→15:21野間神社駐車場→17:00鹿児島市内ホテル着

|

|

|

※写真のアルファベットは、撮影した場所を示します。(地図参照) |

◎東シナ海を望む野間岳

|

またまた鹿児島に山登り。今回は開聞岳に登ろうと企画した。

東京からむう父さんと母さん、大阪から1名。博多から4名は明日。大阪から早めに着いたN井さんは、独自で観光。それでは我らは…雨が降ったら温泉三昧か、晴れたら海を見に行こう…と、決めた。

|

|

鹿児島空港着、霞んでいるが晴れ。

レンタカーを借りて走り出す。

鹿児島を通り越し、谷山ICから一般道をひた走る。

加世田を通り、ナビにおまかせで快適に走る。

笠沙町に入ると海だ。

前方にとんがって聳えるのが、野間岳かな…。

ちょっと急な山だな。ナビに導かれて細い山道に入る。

前方をマイクロバスが走る。

|

|

|

| (写真A)野間神社駐車場 |

|

大きなマイクロバスの後ろを小さめのマイクロ。

目的は同じ野間神社であった。

老人ホームのバス。

小さなバスに乗り換えて野間神社に登る。

我らは車を停めて、神社に入る。すぐに石段を登る。

先ほどの老人ホームのおばあさん達に迎えられた。

|

|

| (写真A)野間神社 |

「どこからいらっしゃった。」

東京からと答えると「良く帰って来たなー」…

と誤解される。

お参りをして「迷子にならないよう」と、送られて神社右手の登山口から歩き始める。

なんと母さんは空身。

さすが南国、暑い。

最初はコンクリで固めた道を歩くが、枯れ葉が一杯。

|

|

|

| (写真B)すぐに分岐が有るが直進 |

|

程なく第一展望台だ。霞んでる。

少し進むと正面に野間岳。

周囲には近辺市町村の木が植えて有る。

ただし、雑草だらけ。

徐々に登っていく。

相変わらずの樹林、岩が出てきたが、危ないと云う程でもない。更に進むと第二展望台。

ここには、展望図があった。

|

|

| (写真C)野間岳が見えてきた |

開聞岳が見える筈だが、霞んで見えない。

残念。期待していた海も霞んでいる。

更に階段状を登ると、石碑だ。

野間岳591mの標示に三角点。何も見えないぞ。

右は片浦登山口への道。

左の方が少し高いぞ。行ってみよう。

|

|

|

| (写真D)岩が出てきた |

|

お墓が有った…と、思ったら野間嶺大神の札。

その先に岩場が有った、絶対にこっちが高い。

眺めも良い。

海からの風も心地よい。ここで休憩。

じーっと、開聞岳方向を見る。

薄ーく開聞岳が見えるが、母さんには無理だった。

|

|

| (写真E)石碑の建つ山頂 |

少々汗を引かせてから下山。

帰りは片浦登山口に下りる。

薄暗い樹林の下り。

途中第三展望台の標示。

手すりらしき物も有るが、踏み跡無し。通過。

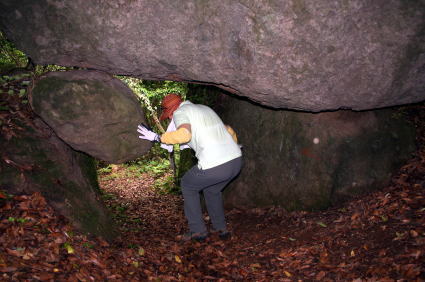

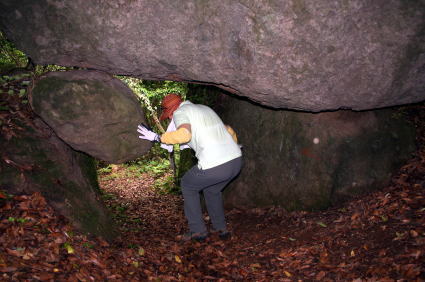

…と、笠沙石門の標示。

何、これ…、確かに石門だ。

岩の間に1mほどの岩、その上に超でかい岩。

|

|

|

| (写真E)頂上の岩場で |

|

筑波山に「弁慶の七戻り岩」があった。

弁慶が怖くて七回戻った。

笠沙石門はもっと怖い。小さい方の石を触って体を支えないと、足元の斜面が滑る。

石がスルッと抜けそう。

引き続き樹林を下る。平坦になってきたら、見通しが良くなるが雑草多し。

|

|

| (写真E)野間岬と東シナ海 |

振り返ると野間岳がきれい。

更に進むと分かれ道。下山口方面と展望広場。

迷わず展望広場に向かう。

雑草が多いがベンチあり。

おお、海だ。吹上浜が一望。

残念だなぁ、霞んでなかったら最高なのに。

下山口まで戻ってコンクリ道を下る。

|

|

|

| (写真F)笠沙石門をくぐる |

|

程なく林道に出た。

後は林道を野間神社まで戻るのみ。

結局山の中では誰にも会わなかった。

金曜日だものね。

鹿児島市内に戻るのみ。折角だから、地元の物産店に寄ってみるが、期待外れ。

|

|

| (写真G)野間岳を振り返る |

今日の宿は、天文館そばのブルーウエーブイン鹿児島。ホテル前の駐車場に車を置き、チェックイン。

N井さんはまだだ。

夕食はホテル近所の店。

「おはし」郷土料理・イワシ料理とあり。

焼酎飲んでたら、母さんに「ボトルの方が安かった」と注意されN井さんと二人で反省。

|

|

|

| (写真H)展望広場からの眺め |

野間神社

説明文によると三國名勝図絵(1843年)に「勧請年月詳ならず」と書かれており、いつ建てられたか不明。祭られていたのは中国から伝わった航海の守護神で船乗りや漁業関係者の信仰を集めているそうな。

|

|

この地図は国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図及び2万5千分の1地形図を複製した物です。(承認番号 令元情複 第189号)

|